Conforme vimos em um post anterior (O urbanismo), as primeiras abordagens de intervenção em cidades eram muito mais ligadas à tradição arquitetônica do que à do planejamento urbano como nós o conhecemos atualmente. Havia, portanto, a concepção de plano como um design físico, um projeto de cidade a ser alcançado dentro de um certo período de tempo. A cidade não era vista como um organismo em evolução, ou, ao menos, os instrumentos de intervenção sobre a cidade não levavam em consideração a evolução do sistema urbano, apenas seu estado final.

Teorias sobre o planejamento urbano nessa época estavam usualmente preocupadas com projetos ou planos visionários que mostravam como a cidade ideal deveria ser espacialmente organizada. (TAYLOR, 1998, p. 16)

Essa visão começou a se modificar apenas na década de 60 do século XX, apesar de Geddes já defender o caráter dinâmico das cidades desde seu trabalho “Cidades em evolução”, de 1915. Geddes propôs a famosa seqüência “pesquisa – análise – proposta” que, segundo Hall (2002), foi a primeira estruturação lógica do planejamento urbano, que até então baseava-se muito mais na intuição e experiência de seus autores do que em um conhecimento obtido sistematicamente ou cientificamente a partir das condições reais das cidades.

A cidade como um sistema dinâmico

Entretanto, essa mudança foi realmente consolidada com o advento do planejamento sistêmico, que representou

[…] uma mudança da velha idéia de planejamento como a produção de projetos para cidade desejada do futuro para uma nova idéia de planejamento como uma série contínua de controles sobre o desenvolvimento de uma área, auxiliados por mecanismos que buscam simular o processo de desenvolvimento de forma que esse controle possa ser aplicado. (HALL, 2002, p. 6)

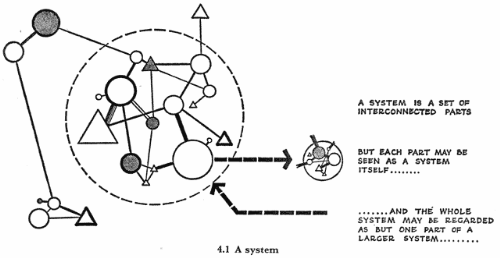

Brian McLoughlin, em seu clássico livro “Urban & regional planning: a systems approach” (MCLOUGHLIN, 1969), lança as bases do planejamento sistêmico. Segundo ele, a cidade é um sistema composto por partes (as atividades humanas e os espaços que as suportam) intimamente conectadas (fluxos e canais de circulação). Por isso, para intervir nesse sistema não é mais suficiente o exclusivamente enfoque espacial dos arquitetos (segundo sua visão) , dominante até então. Ao contrário, é necessário reconhecer o caráter dinâmico e sistêmico das cidades.

A cidade vista como um sistema composto por sub-sistemas e, por sua vez, parte de um sistema mais amplo. Fonte: McLoughlin (1969, p. 76)

Partindo desse argumento, McLoughlin propõe uma seqüência de etapas que devem ser seguidas durante o processo de planejamento e que, ao contrário da tradição arquitetônica, não acaba com a seleção das ações a serem implementadas (ou, no caso dos arquitetos, com o projeto físico da área). O processo de planejamento, portanto, passa a ser visto como um processo cíclico, no qual os resultados alcançados pelas ações passam a servir de objeto de análise que gera retroalimentações para as outras fases do processo.

A primeira etapa é uma avaliação preliminar do sistema (“scan the environment”). Nela são identificados os primeiros problemas, desejos ou insatisfações com a realidade, que por sua vez fornecem a motivação inicial para que o processo de planejamento propriamente dito seja desencadeado.

A partir disso, os objetivos devem ser formulados. Essa é uma parte fundamental segundo McLoughlin, uma vez que uma série de decisões posteriores derivam dessa seleção inicial de objetivos. Além disso, é com base neles que a avaliação das alternativas de ação deve ser feita.

A seguir deve-se fazer a descrição e simulação do sistema, que consiste em representar o sistema urbano de forma que ele possa ser modelado e que seu funcionamento possa ser entendido e testado sob circunstâncias diversas. Os objetivos dessa etapa são esclarecer os problemas a serem enfrentados, entender o contexto em que se está atuando e delimitar quantitativamente os limites do que é possível ou provável.

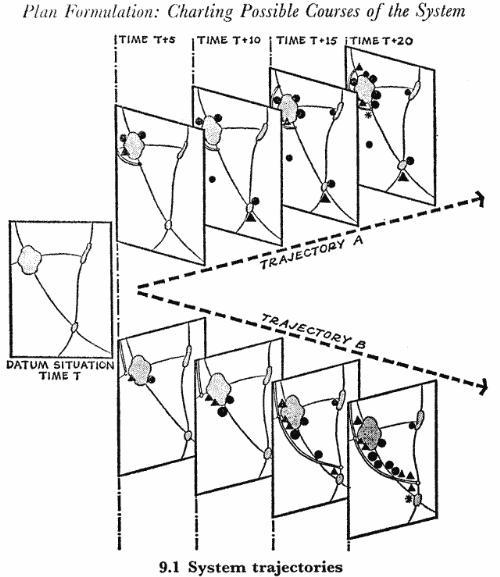

O passo seguinte é delinear possíveis cursos de ação. Também chamados de alternativas, esses cursos de ação representam os meios necessários para atingir os fins desejados. Portanto, sua criação deve estar intimamente relacionada a esses fins, ou objetivos. Para McLoughlin, os cursos de ação são representados por “caminhos” alternativos a serem seguidos pelo sistema durante sua evolução. Em outras palavras, cada alternativa é uma seqüência de estados do sistema, no que diz respeito a configurações de atividades, espaços, fluxos e canais, para horizontes de tempo (por exemplo, de cinco em cinco anos).

As alternativas devem ser avaliadas segundo os objetivos definidos. Essa avaliação deve começar nos níveis mais genéricos em que as alternativas se encontram. Aquela ou aquelas consideradas as mais adequadas são selecionadas e desenvolvidas mais detalhadamente e reavaliadas, num processo iterativo até que a alternativa final seja alcançada.

Escolha da melhor trajetória (alternativa) em um determinado tempo T. Fonte: McLoughlin (1969, p. 232)

A implementação do plano envolve a orientação, o controle e a revisão das ações. A orientação funciona basicamente através de regulação das ações dos atores privados e de ações diretas do setor público. O controle busca descrever o estado atual do sistema e compará-lo com o que está previsto no plano. Dessa forma, eventuais desvios de rota podem ser usados como ponto de partida para revisões das orientações estipuladas.

Intimamente ligada à concepção do planejamento sistêmico está a noção do planejamento como um processo racional de tomada de decisões. De fato, tanto McLoughlin (1969) como Chadwick (1971 apud HALL, 2002), considerados os principais autores do planejamento sistêmico, defendem uma seqüência de etapas que ficou conhecida como planejamento racional. Taylor (1998) argumenta que planejamento sistêmico e planejamento racional são conceitos diferentes, ainda que interligados, uma vez que o primeiro é uma concepção relativa à substância, ou seja, ao objeto do planejamento (o sistema urbano), enquanto que o segundo é uma teoria sobre os procedimentos a serem obedecidos pelos planejadores. Entretanto, na prática as duas concepções acabaram sendo conhecidas e estudadas como uma só abordagem (sistêmico-racional).

Além disso, existe mais uma característica tradicionalmente associada ao planejamento racional, que é o aspecto abrangente (CULLINGWORTH; NADIN, 1997). Segundo esse aspecto, o plano deve ser abrangente no sentido de (KENT, 1964 apud INNES, 2004): a) cobrir toda a área da cidade (em oposição a um plano que trate apenas de um bairro ou área específica); b) lidar com todos os elementos físicos essenciais do sistema urbano; e c) reconhecer as ligações desses elementos com todos os outros fatores, físicos ou não, na escala local ou regional, que afetam o crescimento e o desenvolvimento urbano.

As críticas ao planejamento sistêmico / racional

Essa definição “racional” das etapas de planejamento tem sido muito criticada sob a alegação de que, na prática, as etapas não se sucedem da maneira linear como é sugerido. Lindblom (2003) foi um dos mais ferozes críticos desse tipo de planejamento. Ele argumenta que é impossível estabelecer previamente os objetivos do planejamento, para depois testar as alternativas possíveis. Em primeiro lugar, como sintetizar em um único conjunto de objetivos os desejos de um grupo de pessoas com valores e visões de mundo diversos? E, mesmo que isso seja possível ou que o planejador leve em conta apenas seus próprios objetivos, como estimar “pesos” entre objetivos conflitantes e de difícil quantificação? Segundo Lindblom, na prática essa comparação só acontece quando as alternativas de intervenção estão sendo testadas e comparadas e, portanto, a escolha final dos objetivos só acontece realmente quando se escolhe dentre as alternativas possíveis, abrindo mão de alguns resultados em favor de outros.

Além disso, segundo o autor é impossível que todos os aspectos relevantes sejam levados em consideração. As alternativas avaliadas devem limitar-se apenas àquelas que apresentam pequenas modificações com relação às políticas existentes atualmente. “Democracias mudam suas políticas quase sempre através de ajustes incrementais. Políticas não se movem em saltos.” (LINDBLOM, 2003, p. 203).

Outra crítica ao planejamento racional abrangente é feita por Hopkins (2001), que argumenta que as tarefas do planejador são, na realidade, muito difíceis de serem atribuídas a uma ou outra etapa do processo definido racionalmente. Isso quer dizer que muitas ações do planejador podem contribuir para mais de uma etapa ao mesmo tempo: por exemplo, um levantamento das condições locais, ao mesmo tempo em que possibilita o entendimento do sistema está sendo utilizado para construir objetivos, e para comunicar e discutir esses objetivos com a comunidade.

Portanto, o processo todo acaba sendo mais “confuso” do que o esquema do planejamento racional procura estabelecer, no sentido de que as atividades misturam-se em padrões complexos de relações. Entretanto, o próprio Hopkins defende a utilização do esquema racional de planejamento como uma referência para a qualidade do processo de planejamento, ao invés de utilizá-lo como uma seqüência rigorosa de passos a serem seguidos. Dessa forma, esse esquema de etapas pode ser usado, ao fim do processo, para verificar se - e de que maneira – elas foram cumpridas, ainda que não tenham sido seguidas à risca e na ordem “certa” durante a elaboração do plano.

Referências bibliográficas

CULLINGWORTH, J. Barry; NADIN, Vincent. Town & country planning in the UK. 12th. ed. London: Routledge, 1997.

HALL, Peter. Urban and regional planning. 4th ed. New York: Routledge, 2002.

HOPKINS, Lewis. Urban development: the logic of making plans. Washington – DC: Island Press, 2001.

INNES, Judith. Consensus building: clarifications for the critics. Planning Theory, v. 3, n. 1, p. 5 -20, 2004.

LINDBLOM, Charles E. The science of “muddling through”. In: CAMPBELL, Scott; FAINSTEIN, Susan (org.) Readings in planning theory. Malden: Blackwell Publishing, 2003. (Artigo publicado originalmente em 1959).

MC LOUGHLIN, J. Brian. Urban & regional planning: a systems approach. London: Faber and Faber, 1969.

TAYLOR, Nigel. Urban planning theory since 1945. London: Sage, 1998.