Continuando a nova versão do post sobre o zoneamento e planos diretores (veja a parte 1 aqui), neste veremos como ele funciona e qual a lógica por trás desse funcionamento.

- Zoneamento e planos diretores v.2.0 – parte 1

- Zoneamento e planos diretores v.2.0 – parte 2

- Zoneamento e planos diretores v.2.0 – parte 3

- Zoneamento e planos diretores v.2.0 – parte 4

Como o zoneamento funciona?

O zoneamento busca alcançar seus objetivos através do controle de dois elementos principais: o uso do solo e a forma (tamanho, altura, posição, etc.) das edificações e, com menor preponderância, do parcelamento do solo (especialmente no que diz respeito ao tamanho mínimo dos lotes).

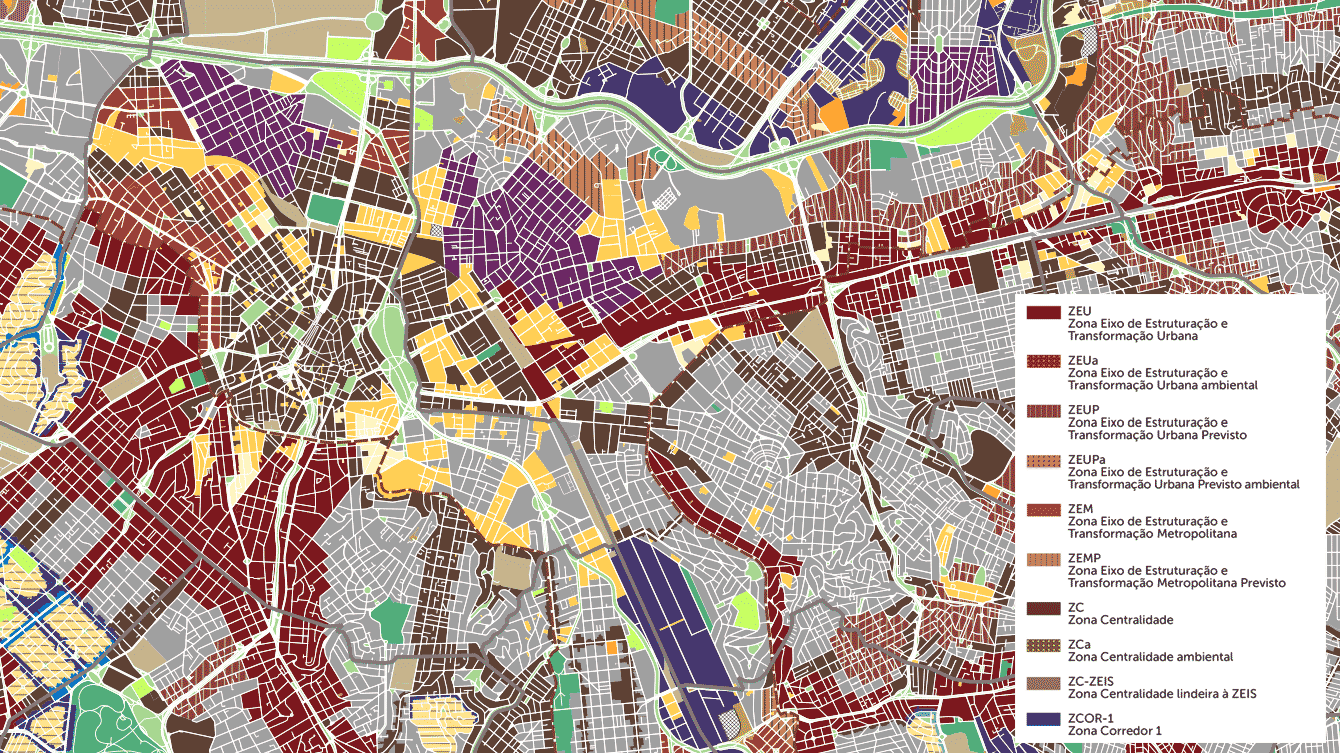

A forma típica de apresentação de um zoneamento é um mapa contendo as zonas, representadas por cores e siglas, complementado por uma parte textual que define os parâmetros urbanísticos vigentes para cada uma delas, normalmente em forma de tabela. Os nomes das zonas constam tanto do mapa quanto das tabelas, e realizam a vinculação entre as duas partes. Por exemplo, no mapa de zoneamento de São Paulo, abaixo, as cores representam as diferentes zonas, e a legenda indica qual cor corresponde a cada uma delas (uma combinação que não é das mais amigáveis ao leitor, diga-se de passagem; o melhor é indicar os nomes das zonas diretamente no desenho, como faz Nova Iorque, também mostrado neste post).

Adaptado do mapa disponível aqui.

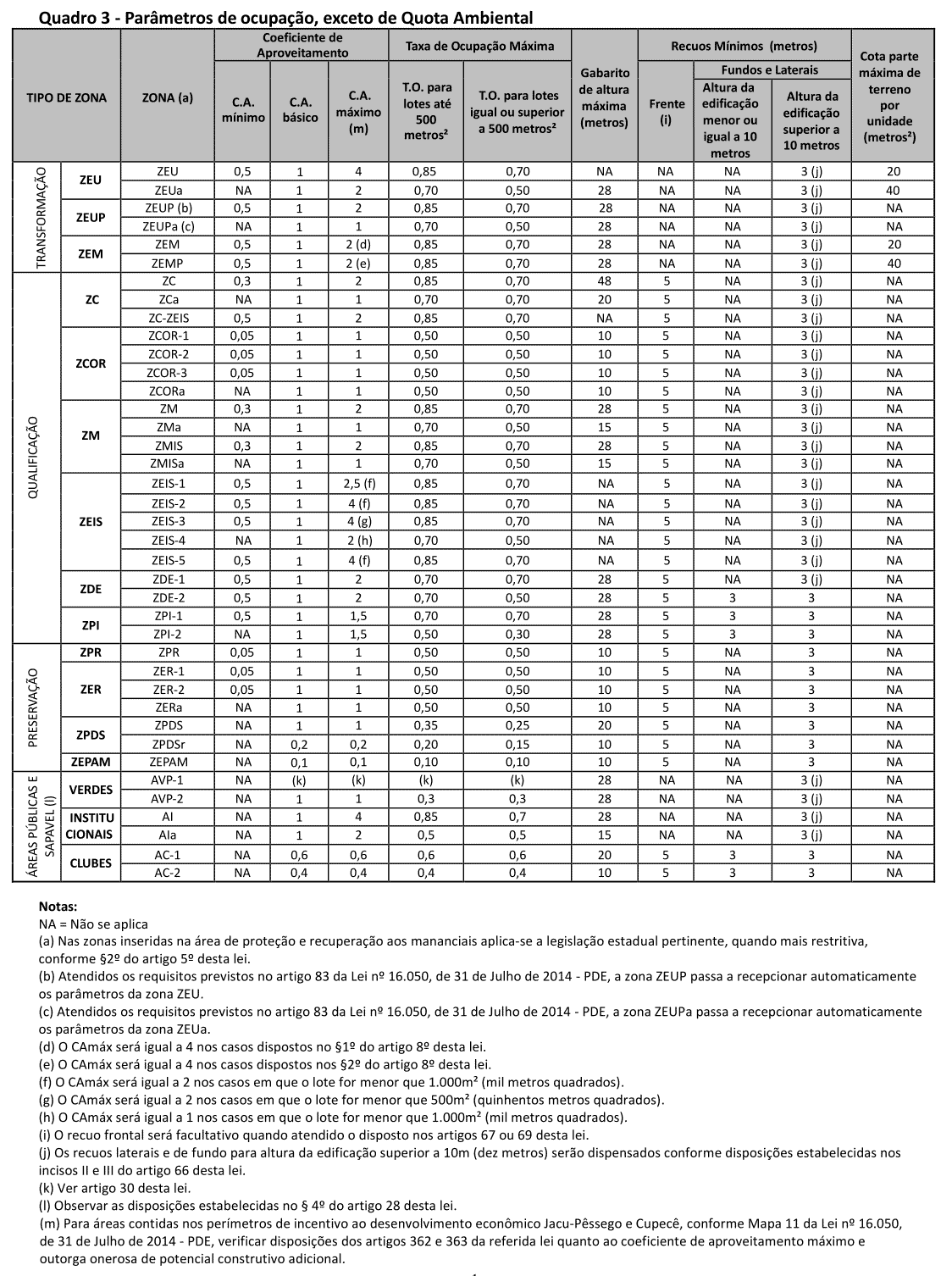

A essas zonas mostradas no mapa correspondem alguns parâmetros urbanísticos, conforme tabela abaixo, também disponível aqui (Quadro 3 – Parâmetros de ocupação dos lotes, exceto de Quota Ambiental):

A lógica, portanto, é simples. O único aspecto que pode confundir um pouco, além, obviamente, do que significa cada parâmetro, é que usualmente o mapa e a tabela não estão no mesmo documento, apesar de funcionarem em conjunto. O mais comum é que sejam anexos diferentes da lei do plano diretor, que por sua vez está em um arquivo separado, em texto formatado como um projeto de lei (com artigos, parágrafos, alíneas, etc.).

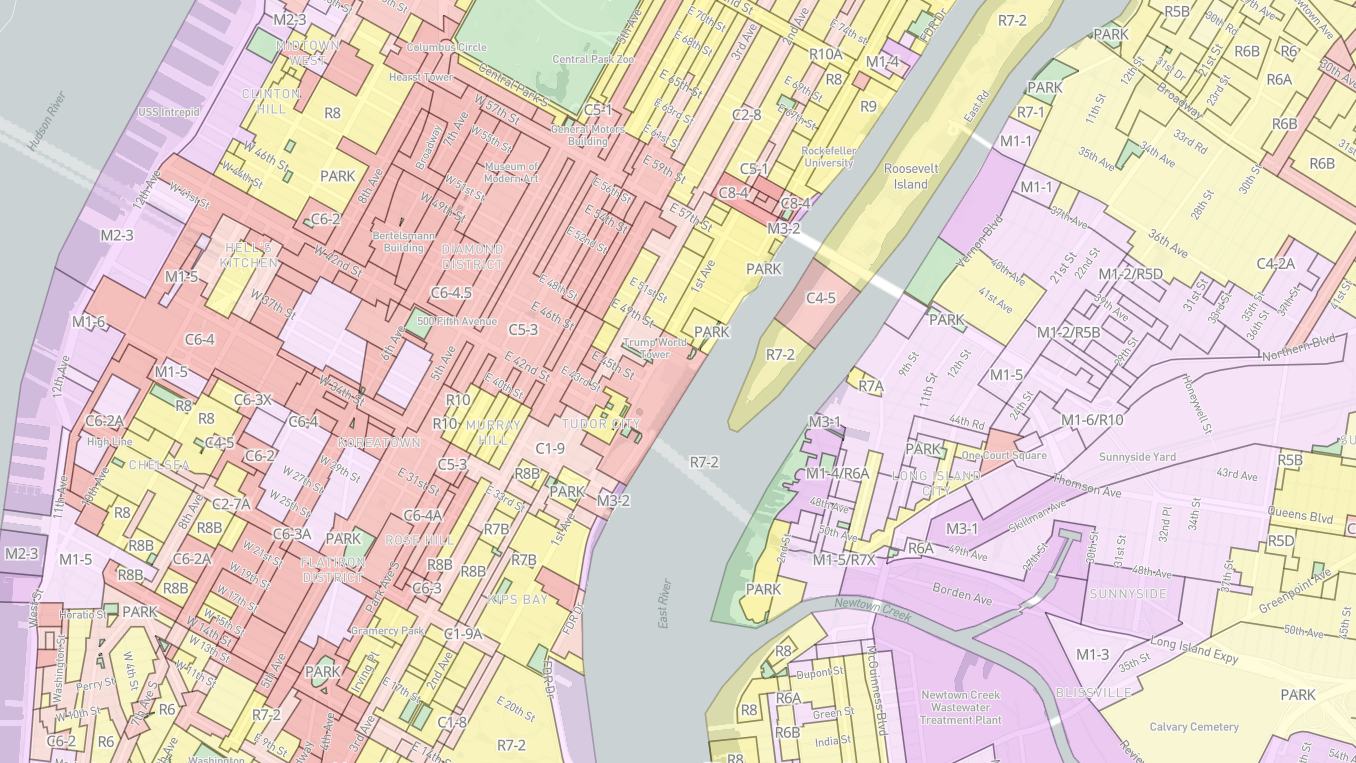

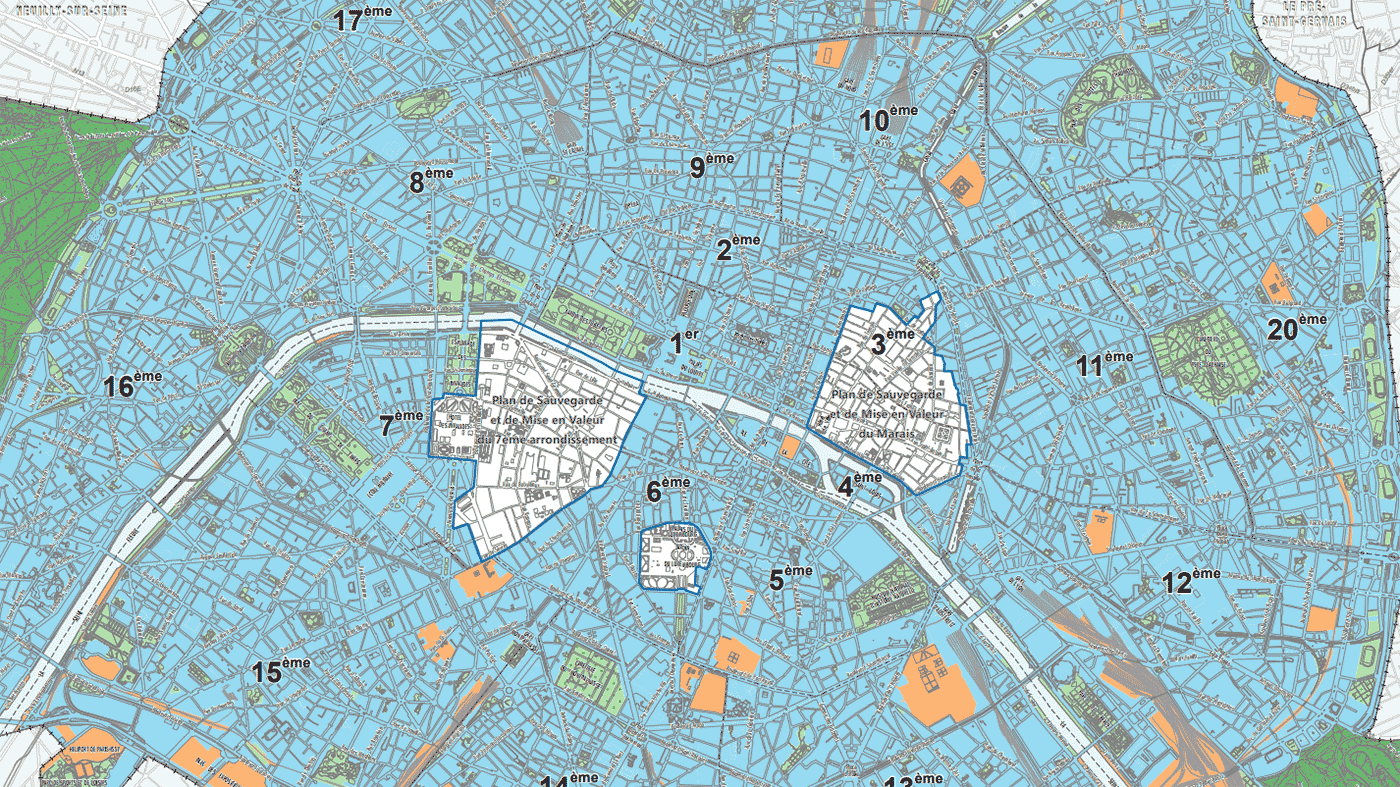

Seguem, abaixo, mais alguns exemplos de zoneamentos pelo mundo:

Zoneamento atual de Nova Iorque. Fonte: aqui.

Zoneamento atual de Nova Iorque. Fonte: aqui.

Zoneamento de Paris. Fonte: aqui.

Zoneamento de Paris. Fonte: aqui.

Qual é a lógica por trás da definição de um zoneamento?

O zoneamento é, em essência, uma simplificação da realidade, uma maneira de reduzir a complexidade da cidade a níveis gerenciáveis. Se olharmos com atenção qualquer situação urbana, veremos que a quantidade de detalhes, nuances, elementos em interação, aspectos relevantes, relações de influência que se propagam no tempo e no espaço, e mais uma infinidade de outros aspectos são tão numerosos quanto estivermos dispostos a incluir em nossas análises. Mesmo em uma pequena praça em um bairro residencial, há uma série de dinâmicas complexas envolvidas: pessoas que a usam em determinados horários do dia e dias da semana, padrões de encontros e desencontros, fluxos por dentro e ao seu redor, a pé, de automóvel, ônibus e bicicletas, atividades de manutenção, usos diversificados, horários de funcionamento, etc. O próprio meio natural muda ao longo do dia e ao longo do ano: temperaturas sobem e descem, a luz muda, as sombras se deslocam, as folhas caem, mudam de cor e nascem novamente.

O mesmo vale para quaisquer outros recortes que nos proponhamos a analisar: cada um deles é único e possui características que não são iguais às de nenhum outro lugar do planeta.

O que fazer, então? A resposta é simplificar. Isso vale para qualquer intervenção urbana, e significa restringir a quantidade de fatores a serem levados em consideração àqueles que são mais importantes e viáveis de serem trabalhados em cada escala e por cada instrumento. No caso do zoneamento, especificamente, a simplificação acontece especialmente com:

- O estabelecimento de zonas consideradas, para todos os efeitos, homogêneas internamente, apesar de claramente não o serem. A divisão em zonas permite reduzir uma infinidade de possíveis recortes a uma quantidade com a qual é possível trabalhar.

- A desconsideração de aspectos que não possam ser adequadamente tratados nessa escala e segundo essa estrutura por zonas, como por exemplo arborização urbana, larguras e leiautes de passeios, desenho de espaços públicos específicos, programas de investimentos, ações em políticas setoriais, etc. Nessa estrutura, o que cabe incluir são limites à forma e ao tamanho das edificações, ao tamanho dos lotes, às distâncias entre edificações vizinhas e entre elas e a rua, à superfície do terreno que pode ser ocupada, etc. Em suma, aquilo que diz respeito aos limites às ações individuais. Isso não quer dizer que os outros aspectos não possam ou não devam ser levados em consideração no zoneamento. Este inevitavelmente possuirá repercussões em praticamente todos os outros elementos do sistema urbano, uma vez que a forma edificada é um aspecto extremamente importante da estrutura urbana (é só pensar em densidade populacional e construtiva e padrões de uso do solo, por exemplo). Uma outra consideração é que o zoneamento, apesar de não tratar desses outros aspectos, pode e deve servir de referência espacial para eles, quando pertinente. Por exemplo, uma política setorial como a de educação poderia estabelecer prioridades para algumas zonas, como as ZEIS, tendo em vista suas características.

Ambas as simplificações trazem algumas perdas inevitáveis e alguns riscos que podem ser maiores ou menores, dependendo das escolhas específicas realizadas (por exemplo, com relação à quantidade e ao desenho das zonas, bem como a quais parâmetros incluir, e de que forma). A opção por essa estratégia assume que o que se ganha com a simplificação é maior e vale mais a pena do que o que é perdido.

Esse é um primeiro princípio por trás de todo zoneamento. Um segundo, diretamente derivado daquele, é que ele representa um diálogo entre o que existe e o que desejamos que passe a existir. Entre o que é e o que pode – ou deveria – ser. Entre a história – tudo que aconteceu até aqui para aquele lugar ser como é – e o futuro, os próximos passos nessa transformação constante que caracteriza todas as cidades. Ou seja: nenhuma intervenção no espaço, seja através de zoneamento ou qualquer outro instrumento, pode funcionar se não levar em consideração os mecanismos mais profundos que regem o funcionamento dos sistemas urbanos, porque são eles, em última análise, que definirão como a cidade continuará sua transformação. Por mais óbvio que isso seja, não é raro nos depararmos com situações em que o senso comum e as aparências parecem bastar para justificar ações de intervenção urbana. Isso certamente é mais cômodo do que dedicar a energia e todas as horas de estudo necessárias para entender a dinâmica urbana e desvendar esses mecanismos mais profundos, ou contratar os profissionais que detêm esse conhecimento e fomentar os diálogos e debates necessários para estruturar o problema e encontrar soluções coletivamente negociadas.

Quando cruzamos essa necessidade com a natureza do zoneamento, que é a de propor direções para o desenvolvimento urbano (daí o termo “diretrizes”), muitas vezes esse diálogo é esquecido, resultando em zoneamentos que se limitam apenas a reconhecer o que existe, por um lado, ou então que vão ao extremo oposto e se arvoram a propor diretrizes utópicas que ignoram a realidade tal como ela é. Poderíamos esquematizar essas possíveis combinações da seguinte maneira:

| Atitude frente às mudanças / reconhecimento do mecanismos |

Considera os mecanismos mais profundos da realidade |

Apoia-se apenas nas aparências |

| Propõe mudanças em direção a objetivos coletivos |

1 |

2 |

|

Apenas reconhece o que existe |

3 |

4 |

- Essa é a combinação ideal: propõe diretrizes negociadas coletivamente que consideram e estão adaptadas aos mecanismos segundo os quais as cidades funcionam, bem como às condições de cada local.

- Utopia: propõe diretrizes coletivas mas que não se aderem à realidade da cidade. Tendem a ser bem intencionadas mas nunca saírem do papel, na melhor das hipóteses. Na pior, podem ter resultados não previstos catastróficos. Um exemplo (do tipo não catastrófico) é a lei 2262/1977, de Blumenau, que dava incentivos fiscais às construções que imitassem o típico estilo germânico conhecido como enxaimel:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a conceder favores fiscais ás edificações que forem construídas dentro do perímetro urbano de Blumenau, para fins comerciais, residenciais, isoladas ou conjuntamente, e que apresentarem os estilos arquitetônicos típicos conhecidos como “Enxaimel” e “Casa dos Alpes”, nas seguintes bases:

a – 50% (cinqüenta por cento) do Imposto Predial Urbano – IPU – para as edificações residenciais;

b – 1/3 (um terço) do IPU para as edificações destinadas ao comércio, obedecendo ao critério de lançamento estabelecido pelo “Código Tributário do Município”;

Essa limitação ao que é superficial abre mão de aproveitar-se de mecanismos mais profundos de funcionamento, bem como de tirar proveito deles para alcançar resultados mais eficazes e eficientes. Veiga (2014) mostra um antes e depois de uma rua central de Blumenau após a aplicação dessa lei:

Antes e depois da lei 2262/1977, na área central de Blumenau. Fonte: Veiga (2014) - Status quo: essa combinação, bastante comum, abstém-se de propor mudanças e limita-se a reconhecer a cidade como ela é e aceitar o que já existe e as tendências para o futuro. Sua ocorrência é muito clara quando vemos a criação de corredores de comércio nas ruas que já possuem esse tipo de uso, independentemente da sua (in)adequação ao local, ou a liberação do número de pavimentos naquelas áreas que interessam ao mercado imobiliário, mesmo que isso implique em problemas ambientais para áreas sensíveis do entorno. O problema dessa combinação é reificar a dinâmica da cidade sem reconhecer que, em muitos casos, suas consequências não são as mais desejáveis para a maioria da população.

- Cenário: quando o zoneamento apoia-se apenas nas aparências e se furta a estabelecer diretrizes para o futuro, acaba caindo na geração de cenários com pouca ou nenhuma aderência às reais necessidades da cidades e, ao mesmo tempo, que não propõe mudanças.

No próximo post desta série, vamos discutir algumas das maneiras pelas quais os zoneamento controlam o uso e a ocupação do solo.

Referências

VEIGA, M. B. Arquitetura neoenxaimel em Santa Catarina: a invenção de uma arquitetura típica. Revista Confluências Culturais, v. 3, n. 1, p. 81–98, 31 mar. 2014.

Conceitos importantes para conhecimento de todos, especialmente futuros arquitetos urbanistas

10 anos depois me deparo novamente com seu blog! Em 2008 estive por aqui, Show.

Agora formada e coincidentemente fazendo mestrado na UFSC, no programa de engenharia e gestão do conhecimento!

O que define o limite de zoneamento ? O plano diretor pode criar ruas em glebas que não foram loteadas ?

O que define o limite é uma decisão técnica sobre até onde deve ir a zona urbanizável do município. Entretanto, note que o Estatuto da Cidade determina que todo o território deve ser tratado pelo plano diretor, o que normalmente é alcançado através do macrozoneamento.

Sobre as vias, sim, o PD pode prevê-las em glebas que não foram loteadas. Normalmente, os projetos de parcelamento vão, ao longo do tempo, respeitando essas previsões, e no final a via como um todo é viabilizada pela criação de vários projetos de loteamento.