Já vimos em um post anterior, que fala um pouco sobre a história do planejamento urbano e dos planos diretores no Brasil, que a grande maioria dos planos diretores realizados no Brasil, especialmente a partir da década de 60, eram excessivamente genéricos, compostos por diretrizes e objetivos gerais que, na prática, faziam muito pouco para orientar as ações do Poder Público. Talvez por essa falta de consistência nos planos diretores e também pela falta de disposição em segui-los, a visão tradicional de plano diretor seja fortemente associada à de zoneamento (FELDMAN, 1997), afinal é um dos poucos instrumentos relativamente respeitados (com todas as exceções que bem conhecemos, naturalmente). Ainda hoje é muito comum, mesmo entre os profissionais da área de planejamento urbano, associar plano diretor com lei de uso e ocupação do solo (ou lei de zoneamento). Segundo Feldman (1997), o zoneamento que abrange todo o território da cidade e o divide em zonas é até hoje o principal instrumento de planejamento na maioria das cidades.

Conforme também já vimos em outro post, o zoneamento divide a cidade (normalmente apenas a área urbana) em zonas teoricamente homogêneas dentro das quais as mesmas diretrizes espaciais são aplicadas. Essas diretrizes limitam-se, normalmente, a estipular índices máximos relativos à taxa de ocupação, índice de aproveitamento máximo do lote, número máximo de pavimentos e afastamentos frontais e laterais, assim como os usos permitidos em cada uma das zonas. Muitas vezes esse mapa de zoneamento é o único mapa a integrar a lei do plano.

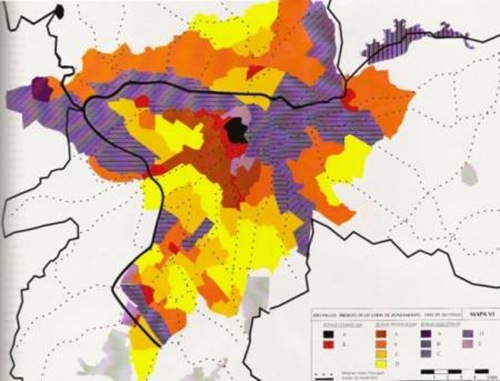

Zoneamento do plano diretor de São Paulo – 1952. Fonte: aqui.

Outra característica dos plano diretores tradicionais é o seu caráter tecnocrático, visto que esses planos costumavam ser elaborados exclusivamente por técnicos que se mantinham distantes da população e ditavam os rumos que a cidade deveria seguir, assim como os meios necessários para chegar lá. Assim, os técnicos acreditavam não apenas dominar o instrumental necessário para intervir sobre o sistema urbano e corrigir seus rumos, como também acreditavam saber quais seriam esses rumos.

Villaça (1999) acrescenta ainda que os planos tradicionais costumavam abranger não apenas os aspectos físico-territoriais, mas também aspectos econômicos, sociais, etc. Segundo o autor, isso era mais uma estratégia das classes dominantes para desmoralizar o plano diretor, que por tentar abranger tudo acabava não funcionando para nada. Esse ponto, entretanto, é polêmico. Muitos autores defendem a necessidade de que o plano não se limite aos aspectos físico-territoriais, para que as possibilidades de intervenção na realidade não fiquem prejudicadas (ver, por exemplo, SOUZA, 2003).

Entretanto, parece haver consenso no fato de que os planos não eram seguido pelos gestores públicos. Villaça (1999) atribui isso à incapacidade das classes dominantes, após um certo período, de impor suas “soluções” para as cidades. Assim, os planos serviam como respostas de fachada, explícitas, enquanto que os investimentos e as obras públicas seguiam outra direção, implícita, esta sim alinhada com os seus interesses. Mas além disso os planos possuíam outras características que aumentavam as probabilidades de serem engavetados e nunca mais utilizados.

Uma delas era o não reconhecimento dos conflitos inerentes à convivência em sociedade, especialmente em uma sociedade tão desigual como a nossa. Os objetivos eram definidos como se fossem valores universais e incontestáveis, e como se não precisassem ser exaustivamente discutidos para que as diferentes visões pudessem se manifestar e chegar a um mínimo de consenso.

Sintetizando:

Em síntese, portanto, os planos diretores tradicionais:

- classificavam o solo urbano segundo usos e padrões de ocupação;

- eram elaborados de forma tecnocrática;

- impunham normas predominantemente aos agentes privados;

- regulavam o uso do solo e formas de crescimento urbano através do zoneamento;

- eram de alta complexidade por conta da visão tecnocrática;

- tratavam a cidade como objeto puramente técnico, onde a prioridade era apenas estabelecer padrões de qualidade para seu funcionamento;

- não reconheciam as dimensões dos conflitos espaciais, sociais e econômicos;

- não reconheciam a desigualdade das condições de renda e seus reflexos na formação do tecido urbano e do mercado imobiliário;

- idealizavam um projeto ideal de cidade a ser concretizado num horizonte de tempo incerto;

- possuíam normas urbanísticas e de uso de solo excessivamente rígidas;

- por ignorarem a cidade “Ilegal”, acabavam acentuando a separação entre esta e a cidade “legal”;

- davam pouca consideração aos aspectos financeiros de implementação do plano.

Veja também:

- O que é plano diretor?

- Planos Diretores contestados

- Instrumentos urbanísticos

- Estatuto da Cidade – breve histórico

- Banco de Experiências em PDP do Ministério das Cidades

Referências bibliográficas

SOUZA, Marcelo Lopes. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. 2 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In: DEÁK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (org.) O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: EdUSP, 1999. p. 169 – 243.

Caro Renato, venho acompanhando o blog há algum tempo, fico muito feliz em poder ler nestes posts temas que tanto me interessam, e de tanta importância para nós da área do planejamento e dos estudos urbanos. Obrigado!

Concordo com você na sua caracterização geral dos planos diretores no Brasil (esta história não é muito diferente no exterior, o que difere é que lá os planos costumavam ser implementados, mesmo que parcialmente). Mas será que após a dita “democratização” dos planos diretores, e principalmente após a aprovação do Estatuto da Cidade, os planos diretores de hoje são muito diferentes do que no passado? É verdade que a reação e a participação popular estão presentes, mas são suficientes para garantir a efetiva implantação do que está no plano, e ainda para incentivar a formulação de planos que se utilizem dos instrumentos regulamentados pela Constituição de 88 e pelo Estatuto? Muitos estudiosos vêem o atrelamento dos ideais e dos instrumentos da Reforma Urbana a um plano diretor como um retrocesso, como uma derrota dos movimentos sociais que buscavam maior justiça social no espaço urbano. Isto nos deixa um debate em aberto: deveremos estimular novos planos diretores participativos e cobrar de todas as maneiras a sua implantação, ou devemos nos envolver com novas formas de atuação, como os propostos Planos de Ação (pela Ermínia Maricato) nas áreas fundamentais, como habitação, transporte, saneamento e meio-ambiente? Temos que refletir sobre este momento! Em Belo Horizonte nosso plano diretor é de 1996, e apesar do projeto de lei para o novo plano diretor já estar em votação (contendo os novos instrumentos do Estatuto), há muitos entraves políticos, sem contar que pouco do que dizia o plano de 1996 foi feito. O planejamento corre o risco mais uma vez de sair desmoralizado, e agora pelo próprio povo e pelos movimentos sociais que foram nossos aliados desde a década de 1980. Abraços!

Olá João! Obrigado pelo comentário!

Realmente, a obrigação de atrelamento das políticas urbanas ao plano diretor na Constituição de 88 é considerada por vários autores (entre eles Villaça e Marcelo Lopes de Souza) como uma derrota dos movimentos sociais que lutavam pela Reforma Urbana. Entretanto, acredito que o Estatuto da Cidade compensou, ao menos em parte, essa derrota. Com ele, vários instrumentos com potencial (note bem: potencial) para promover maior justiça social foram regulamentados e, com isso, passaram a contar com um apoio legal mais robusto.

Por outro lado, acredito que ainda não estamos prontos, por uma série de razões, para cobrar efetivamente o cumprimento de um plano diretor como deveríamos. Mas acredito que estamos iniciando um caminho nessa direção. Ainda deve demorar algum tempo, mas temos que começar alguma hora, certo?

Com relação aos planos de ação, estou inteiramente de acordo. Mas não acho que eles necessariamente devam ser entendidos como algo distinto do plano diretor. Acho que este pode e deve incorporar estratégias e ações mais proativas que o zoneamento e, assim, funcionar mais ou menos como a Maricato recomenda. Dessa forma seria possível promover uma visão mais ou menos global da cidade, sem cair no risco de termos vários planos setoriais que poderiam não estar integrados como deveriam.

Abraços!

o estatuto das cidades, neste sentido, foi mais uma derrota, e o motivo é amplamente difundido:

1. a CF determina a função social da propriedade, mas exige regulamentação

2. 11 anos depois, o Estatuto regulamenta, mas exige que para isso os municípios tenham de produzir planos diretores

3. quase uma década depois, os planos diretores são feitos, mas ainda de forma tecnocrática e muitas vezes sem aplicar os instrumentos

todo esse “juridicismo” leva fatalmente a que nunca efetivamente se cumpra a função social

Prezado Sr. Renato Saboya,

Meu nome é Keila Pereira, estou cursando o 10ºperíodo do curso de Direito de uma faculdade privada em Brasília. O tema da minha monografia é “As alterações de área no Plano de Ordenamento do DF em face da função social da propriedade”. Fiquei apaixonada por Direito Urbano e Agrário, no entanto, é disciplina de carga muito pequena, mas mesmo assim, busquei um tema que estivesse ligado à temática. O PDOT do DF é contestado por várias questões e foi isto me instigou, mas para compor meu referencial teórico estou encontrando pouca bibliografia. Achei seu blog procurando artigos de Kevin Lynch, percebi que és grande conhecedor do tema e pensei que, se possível me enviasse alguns artigos ou mesmo bibliografia que me ajudasse, ou links, etc.

Obrigada pela atenção,

Atenciosamente,

Keila Pereira

Distrito Federal

Olá!

Se vc pudesse dar mais pistas sobre quais assuntos exatamente vc gostaria de indicação de bibliografia, eu poderia tentar dar dicas mais direcionadas. De qualquer forma, dois livros me vêm à cabeça:

SOUZA, Marcelo Lopes. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. 2 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

JUERGENSMEYER, Julian Conrad; ROBERT, Thomas. Land use planning and development regulation law. St. Paul: Thomson West, 2003.

Att,

Renato.

Caro Renato, bom dia.

Sou um jovem de 65 anos, trabalho no setor de eletro-eletrônico e admiro arquiterura, urbanismo, engenharia, criatividade etc….

Moro na Cidade Lider, Itaquera, zona leste de São Paulo.Participo

em nossa comunidade e as vezer deparamos com o assunto “Plano diretor,Operação urbana , Mapas, outros.O entendimento e interpretação desse dados só fica no conhecimento dos técnicos, porém

ao ler o que vc escreve da gosto por ser de maneira amigavel e vontade

de ler cada vez mais.Gostaria de saber se posso repassar ensinamentos aos outros jovens para dissiminação desse conhecimento técnico que vc muito bem escreve.

Um grande abraço,

Antonio Gomes – 11 2748 2770

Olá, Antônio:

Claro, fique à vontade!

Obrigado pelo contato!

Abraços.

Gostaria de saber a diferença do PD tradicional para o atual.

Obrigada